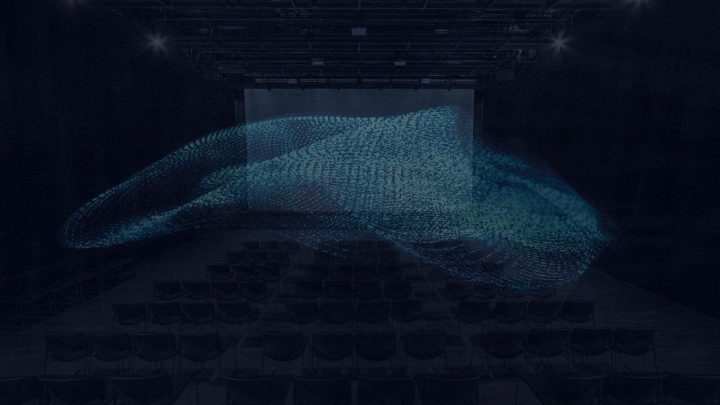

「Sea, See, She – まだ見ぬ君へ」音楽・音響・監督|evala 演出|関根光才

きっかけとなったのは

聴覚から立ち上がる”超現実”の世界

──初回の公演が2020年1月の公演時には当日券待ちの行列に追加公演と、とても話題になりましたね。まだコロナによるパンデミック直前でしたが、あれから随分大きな変化を私達は経験しました。

evala:初演直後からマスク着用者の数も掛け算的に増えていきました。

関根光才:あの頃は、次はどこでやろうかっていう話をしていたのに。

evala:海外の巡回公演の話もすすんでいる最中だったのですが、一瞬にして白紙になってしまいました。この凱旋公演でまた同じ場所から再スタートです。今回の公演では300人の座席数のところを60人にまで絞り、感染拡大対策を万全にしておこなっていきます。

──改めて制作者のお二人と「Sea, See, She – まだ見ぬ君へ」を振り返りながら、本作についてより深く理解できればと思います。まずは「インビジブル・シネマ」耳で視る映画、つまり視覚ではなく聴覚で鑑賞する映画というコンセプトについて聞かせてください。

evala:「Sea, See, She – まだ見ぬ君へ」の誕生に関しては、過去にICCで発表した「大きな耳をもったキツネ」(2013-2014)まで遡ります。この作品は一人で体験するサウンドインスタレーションです。音を吸収する小部屋に入ると、一脚の椅子があってそこに座ると照明が落ちていき、鑑賞者は完全な暗闇に包まれます。視覚を奪われた状態で、立体音響により体中弄られるような体験を提供するアート作品でした。その後「無響室」を移動式にし、鏡張りの小さな簡易無響室に8.1chで立体音響の空間を作った「Anechoic Sphere」という作品シリーズがあります。それで国内外で巡回を開始したのを機に、この一連の「耳で視る」プロジェクトを「See by Your Ears」と名付け、以降の活動の出発点的な存在としました。「See by Your Ears」は今やアートプロジェクト名でもあり、社名でもあったりします。

──音による拡張体験の探求に興味を持ったのはどんなきっかけからですか?

evala:新しい聴覚体験、つまり音からしか想起できない景色や、共感覚的な知覚の拡張体験には常に興味を持っていました。なので耳(聴覚)からだからこそ可能なサウンドプロジェクトを探求してきたと言えます。

──これまで緻密にコントロールされた個人的な空間から、劇場へと方向転換したのが「Sea, See, She – まだ見ぬ君へ」ですが、その背景にはどのような考えがあったのでしょう?

evala:僕は音楽家として曲を作ってアルバムをレコーディングし発表して、ライブやコンサートをするというところから出発していますが、「See by Your Ears」の活動を始めてからいつの間にかそのルーティンから飛び出し、美術館が主戦場になっていた。そこでもう一度劇場に戻ってみようと考えたんです。大人数で共有体験できるものを作ろうって。でもいわゆるライブパフォーマンスではなく、「See by Your Ears」ならではの劇場体験として現実を拡張できないかなって。じゃあそれって何?ってなったときに行き着いたのが、「インビジブル・シネマ(耳で視る映画)」だったんです。

──本作では音のみで完結することも選択肢としてあり得たかと思いますが、映像作家の関根さんとコラボレーションを決めた理由は?

evala:音だけで70分間を構成する選択もありましたが、この世界をより多角的に拡張する方法を探っていました。映像なのか光なのかわからないけど何かが入ることで、これまでの延長線にはないアプローチになるという感覚はあって。でもどうしていいかはわからなかったんですよね。漠然と構想していたところに、光才さんからお仕事の依頼がやってきたんです。

二人の出会いはアンケート!?

波に浸された世界にみた共通項

evalaプロフィール:先鋭的な電子音楽作品を国内外で発表し、2016年より「耳で視る」という新たな聴覚体験を創出するプロジェクト「See by Your Ears」を始動。音が生き物のように躍動的にふるまう現象を構築し、新たな音楽手法としての“空間的作曲”を提示する。http://evala.jp

──お二人がコラボレーションに至った経緯を伺いたいと思います。先程evalaさんがおっしゃっていたお仕事がきっかけですか?

evala:本当のはじめましては、WIRED LABで展示していた「hearing things #Metronome」(2016年)を体験してくれたんですよね。

関根:ええ。音のインスタレーション作品って昔から面白いものがたくさんありますが、この作品を体験したときに、別次元ですごいなって。「耳」で「ビジュアルを視る」ことをここまではっきりと提示されたことがなかった。それでどういう理屈で僕はこの暗闇の中にビジュアルを視ているんだろうと気になったんですね。聴覚体験からくる刺激に脳が勝手に反応してビジュアルを見せているのか、それとも網膜に残っていた微細な光の残像が何かやらかしているのか…。これって何なんだろうって思いを巡らせていると、この世界の奥行きは面白いと思ったんですよね。それでそんな感想をアンケートに書いてevalaさんに送っているんですよね。

evala:はい(笑)。匿名のアンケートだったんですが記名をしてくれいて、感想と一緒にお名前を覚えていました。

関根:アナログすぎる出会いですね。

関根光才プロフィール:映像作家・映画監督。造形アーティストの両親のもと東京で生まれる。クロスカルチュラルなストリーテリングと思索的なビジュアルスタイルで、映画、CM、MV、アートインスタレーション作品など多岐に渡る映像作品を監督・制作。https://www.kosai.info

evala:そういう接点を経て、光才さんからお仕事に誘ってもらったんです。

関根:IMAX用の「Transphere」という短編映像です。「Transphere」はミクロとマクロを行き来する映像体験をテーマに取り組んだものでした。evalaさんもそういうサウンドを作られていると感じていたので、興味あるかとお誘いさせていただいた次第です。今回の「Sea, See, She」のサウンドも、ミクロとマクロのテーマはすごく生きていますよね。

evala:「Transphere」の音楽や音響を担当させてもらった時に、曼荼羅的な世界観には感銘を受けました。ロスで音響のミックスを終えて、ホテルに戻るタクシーの中で関根さんに「Sea, See, She」の話を切り出しました。内心こんなすごい映像をつくる人に「真っ暗な映画作品」を相談するのって失礼だよな…ってドキドキしつつ。

関根:僕としては、僕がこのプロジェクトに関わって大丈夫ですか?っていう気持ちがすごくありました。映像を作る人間としては、すごく謙虚にアプローチすべき類の作品だし、今でも自分がこうやって表立って話すことがいいのかどうかわからない。

evala:僕はこのプロジェクトにおいてこう感じていました。かつて「言葉」の前に「音楽」があって、「音楽」の前に「音」が存在していたと。目を閉じて世界に耳を澄ますことで育まれる知性や感性がある。視覚的な情報に溢れた現代では、それが希薄になっているんじゃないかと。目に見えないものに対する想像力が薄くなってしまった。もっというと「耳を澄ますこと」で、人間以外の存在への意識や、身体の可能性を爆発的にひらくことだってあるはずだと思っている。今、「音」に立ち返り、現代のテクノロジーを使って想像したり、創作したりすることで、新しい地平が見いだせるってことが絶対にある…。タクシーの中ではぼんやりながら、こういうことを伝えました。

関根:偶然なんですが、evalaさんとこの話をする前に、ニューヨークで坂本龍一さんをインタビュー撮影していたのですが、世界は波でできていると、超ひも理論のような対話で盛り上がりました。そこからevalaさんとのタクシーでの会話はまっすぐにつながっていて。とは言えすごく抽象的なことを話しているから、お互いの気持が一致しているか確信はないわけです。それでまずは自分の解釈をevalaさんにぶつけてみて、合っているなら先に進みましょうとテキストを送りました。解釈が違っていたらevalaさんの望まない方向に映像演出をしてしまうかもしれないので、すり合わせるために言葉から入ったんです。

evala:その光才くんからの言葉の冒頭には「世界の始まりは”ロゴス”ではない」とあった。そこで心が撃ち抜かれました。

”ヨハネは、はじめにことばがあった、と伝えた。

ことばとは、ロゴスであり、世界理性である。

わたしははじめにあったのは「波」だとかんがえる”関根光才さんから送られた詩の一部を抜粋

関根:evalaさんの、世界の最初には「音」があったという話は、共感しかなかった。音は音波で、つまり波。すべては波であり、世界は波で満たさせれているのならば、そういうことに思いを馳せてみるのもいいんじゃないかなって。すごく変態的なこと話してますね(笑)。

次のページ次は、物語と超現実。人間の想像力を取り戻す”実際、世界は波でできている。

星々も、わたしたちの体でさえも。

世界に浸されている波。

世界に満ち満ちている波。

その中で我々は生まれた。

このおおくの波のなかでもっとも知覚しやすいもの、それは音と光である”関根光才さんから送られた詩の一部を抜粋