手の動きが物語る、登場人物の心の動き

魂を抜かれたはずのヨリだが、心の奥には葛藤がある。そんな心理描写を繊細に表現する。

──前編の「キャラクターデザイン編」につづき、後半ではアニメーションについてお話を伺います。微細な心の動きが表現されたアニメーションに目が離せません。グラフィカルで省略の多いキャラクターデザインを雄弁に動かす難しさがあったのではないでしょうか?

関口和希:静止画的な表現だけれど、動かすべきところは丁寧にアニメーションを付けるのが効果的だろうなと考えました。限られた尺の中で気持ちを表現していくためには、”タメとツメ”、そして手先の繊細な演技にこだわっています。

──素体は同じだけれど、「アニメーションの演技によってキャラクターを描き分ける」という大橋監督のアイデアがありましたが、関口さんは具体的にどのようなアプローチをされたんでしょう?

関口:ヨリは魂を抜かれているという設定だったので、意思を持っていないように見える、抑えめな動きを意識的に付けました。しかし魂を抜かれたと言っても、わずかだけど、ヨリの中には葛藤もまだあるはずです。心の奥深くで今もなおもがいている感がにじみ出る表現も実現したいと考えていました。1分20秒あたりのシーンで、ヨリが動揺し、肩を揺らして呼吸が荒くなっています。ヨリの心の内を感じ取ってもらえればと思います。

かずお:静かな動きだけど感情がすごく出ているな~って、横でみてて思っていました。

関口:かずおさんのレイアウトの時点で、(ヨリの)眼がすでに怒っていたので、そこで感情は表現できていたので、それをジャマしない程度に、うっすら興奮しているのを息遣いの変化で見せられるんじゃないかと思ったんです。

左上)監督:大橋史さん 右上)アニメーター:関口和希さん 左下)デザイナー:吉川和弥さん

──イチウの動きではどうでしょう?どのようなところに個性を持たせましたか?

関口:イチウは私の中では普通の男の子のイメージでした。特別なキャラ付けをする代わりに、ストレートに男の子っぽさを出しました。ベンチに座るシーンでは、すこし大雑把な動きで、ドカッと感を出しています。一方で、イチウだって内心では色々と思うところもあるんだよっていうニュアンスも忘れないようにしています。

大橋:かずお君によるイチウのキャラクターには、脚のシルエットがハの字という特性があって、それを関口さんが動かすことでより強調されているよね。

関口:この座る場面では、”タメとツメ”やスピード感を特に意識しています。まず自分でリアルに演技をして、録画をみながら動きのポイントを掴みました。それに漫画的な省略を加え最終的な動きをつくってます。

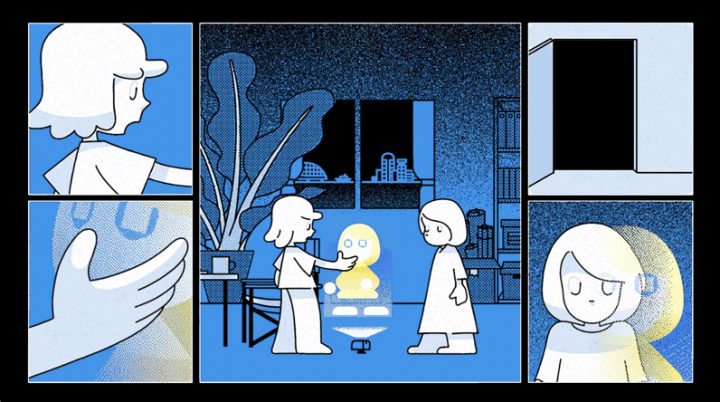

手の表現に感情を乗せるアニメーション

大橋:この「君か君か」の見どころの一つが手のアニメーションだと思っています。ヨリとイチウの手が触れる時や、離れる時のアニメーションに二人の心の動きや関係性がにじみ出ています。

大橋:「ヨリ、東京にいこう」と言う42秒あたりのカットで、イチウの手がヨリの手に重なります。そのタイミングや呼吸感、少しづつ寄り添う感じに、イチウの緊張が伝わってきます。素晴らしい演技だなって息を呑みました。

大橋:そして、東京の街にたどり着いた二人の強くつながれた手ですが、1分あたりのところで初めてイチウがヨリの手を離してしまいます。ここは元気だった頃のヨリに似た”依代(よりしろ)”に、イチウが窓越しに出会うという場面です。イチウの表情はカメラから隠れて見えません。ですが、離された手や、立ちすくむ感じに、思わずハッとしてしまったイチウの気持ちが伝わってきます。

大橋:そして極めつけが1分20秒あたりの”依代のヨリ”に触れるイチウの手。ヨリの魂が移植された依代に気持ちが動いていくイチウを、そして、その瞬間をヨリに見られてしまったイチウの内面を、手の動きだけで表現しています。

関口:マンガのコマ割りレイアウトで、左下のコマは手しか映っていません。大橋さんから説明のあった「浮気現場を発見した時のような心理描写」を表現することを目指しました。ハッとしたときの手の挙動ってどういうものかを考えながら、指一本一本を別々に動かして、指の開き具合でためらいを表現できるようにと。この作品で一番気合をいれて描いたカットです。

大橋:物質的につながりがあるヨリの手を「東京」で離して、今度は精神的にヨリが宿っている「依代」とのつながりを持とうとしてしまう、イチウの心の揺らぎを手の演技で感じてもらえると嬉しいです。

──こういった繊細なアニメーションを付けるためのコツみたいなものはあるんでしょうか?

関口:やっぱり一度自分の体を使ってやってみる、ということでしょうか。体感としてがぜん掴みやすくなります。多くのシーンで、Photo Boothを立ち上げて自分で演技をして撮影した映像を元に描いています。

大きなところでは、とにかく大橋さんの意図に正確に応える作画をするということ。自分の作品ではないので、自分の解釈はあるけれど出過ぎないように気をつけています。大橋さんの指示や動きへのフィードバックが的確なのでとてもやりやすかったです。アニメーターの仕事は淡々と作って淡々と終了することが多いのですが、動きに作家性みたいなものを見出してもらって、嬉しかったです(笑)。

大橋:「なぜ?」というのを理論化し言語化することに、意識的であるように努めています。僕自身がこの作品で手を動かせることはモーショングラフィックスとコンポジットだけです。自分が出来ないことをお願いするときに、やっぱり相手に納得してもらいたいんですよね。そのためには言語化は必要です。もちろんプロデューサーやクライアントと向き合った時にも、作品に期待をしてもらいたいし、予算や納期においても理解をしてもらいたいですからね。

未来談義。2050年何してる?”念”と”バーチャル”と”身体性”について

アニメーション作家であり、本作のアニメーションを担当した関口和希さん

──このお話の舞台が2050年の未来ということにちなんで、最後に未来の話をお聞きしたいと思います。この数年は本当に驚天動地な出来事に見舞われています。震災や感染症ウイルスの世界的なパンデミックなど、何が起こるかわからない時代です。まずはこれらを体験してきて、今どのようなことを感じていますか?

大橋:コロナ禍で大変な日々が続きますが、よかったこともありました。自分と向き合う時間ができたことです。「自分ってそもそも何がやりたかったんだろう」って考えるんですよ。そうやって我に返って考えてみると、ここ近年で自分がやりたいと思っていたことって、周りに影響されすぎていたことに気づいたんです。僕がやるべきことは、オーディオビジュアルとかパターン認識を題材にした作品作りだということを思い出せたし、その気持ちをどこかに忘れてきてたことに気がつけました。

かずお:似たようなことを僕も経験しました。もともと僕は京都の中小企業(編注:日本を代表する大企業です)で働いていたんですけど、去年の7月にフリーランスになりました。辞表を出したときはまだコロナ前で。「次のボーナスもらってから辞めたいです」とか言っていたらバチがあたったんでしょうか、その後大流行。「この先コロナで仕事も大変になるとおもうけど、どうするん?」って上司は気を使ってくれたんですけど「それでも辞めます」とフリーランスになりました。現状、独立してよかったって思っています。今の働き方のほうが自分は楽しくやれているってのもあるんですが、会社にいた時は邪念がありました。別の部署の仕事をみては、ああいう仕事をやりたいなって。邪念があると、目の前のことに集中できないんですよね。それがなくなった今は、仕事や自主制作に注力できている感覚があります。

関口:わたしは仕事柄、コロナ以前からずっと人と会わずに過ごしているんですけど、先日新千歳空港国際アニメーション映画祭で「駐車場でアメを食べたね」っていう監督作品が受賞したので参加してきました。たくさんの作家さんに会って、刺激的な作品に触れられて、わ~って感銘を受けて帰ってきました。そこでの数日間が刺激的だった分、日常に戻ってみると何も起こらない日との落差を強く感じてしまって…。こんなに大量に映像が溢れていても、映画祭で見たような刺激的な作品に出会えることは少ないし。みんな人生にどんな楽しみを見出しているんだろうって考えます。

かずお:毎日が楽しいってわけじゃないけど、なんだかんだ言って作ることは楽しいってところがあって。そこは僕たち共通して持っているんじゃないかと勝手に思ってます。楽しいところもあるから仕事としても続けていられるんやろなって。関口さんくらい才能あれば、作っている内に勝手に楽しくなるんちゃうかなって思いますけどね。

──自分の心が純粋に喜ぶことがあるのは強いですね。2050年と言わずとも、今後の未来をどう見据えていますか?

グラフィックデザイナーであり本作のキャラクターデザイン、背景デザインを担当した吉川和弥さん

かずお:未来か~。今年30歳になるんですけど、20歳の頃に10年後の自分を想像してみたことがあるんですが、ネクタイをした自分がいたんですね。でも現実はこういうビカビカのパーカー着ているんですよ(笑)。自分のことさえも想像しきれないから世の中がどうなっているかまで考えられないけど…。今3Dをやる人が増えている中で自分は平面をやっているから、10年後は逆にめちゃ3Dやっていると思います。「今2Dすごいよ。念じるだけで絵が描けるよ」ってなった時代に、3Dをがんばっているかな。

大橋:ちょうどFacebookがMeta Platform(メタプラットフォーム)に社名変更したね。サマーウォーズやトロンのような世界へ舵がきられた感じはあるよね。

──”今”に”心”と書いて「念」ですが、コロナ禍に大橋さんと吉川さんが感じたことを象徴しているような(笑)。メタバース(メタバースについてはこちらの記事に詳しい)や”念じて絵を描く”未来の世界では身体性が希薄になっている可能性もあるんじゃないかと思います。そうすると、アニメーション、とくに手付けのアニメーションは身体的なデジタル表現はどうなるのかなと考えます。

本作の監督兼コンポジションを務める大橋史さん

大橋:さっきのかずおくんの話でいうと、想像するだけで絵が出力されるってなったら、いかに自分の頭で”想像するもの”が完成形から遠いかを実感するんじゃないかと思っていて。実は想像力ってアナログで培ってきた身体性によって多くが補われているような気がしてます。かずおくんはシルクスクリーンもやっているけど、刷ったような質感をモーショングラフィックで再現しようとしたときに、シルクでインクを刷る手応えの経験があるかないで表現に差が出るんじゃないか思うんです。それは僕が絵を描けないから、そう思うのかもしれませんが。人間がこれから身体から精神(バーチャル)に向かっていくとすれば、物理的な知識は情報としてインストールされるかもしれないけど、その知識を生かせるとは限らない。理論をすっとばして体が自動的に出力していることって実は多いんじゃないかなって思うんです。

かずお:学科だけをやってもクルマには乗れないですからね。実技も修得しないとね。

関口:「想像力」でいうと、現実のほうが圧倒的に想像を超えてくるっていう肌感覚があります。夫が最近漫画を描いていて、時々二人でコミティア(同人誌即売会)などに参加するんですね。そうするとネット上で名前だけ知っている人たちがその場にリアルにたくさんいるんですが、「わ、こんな感じの人だったんだ」ってすごく楽しいんです。スーパー髪の毛ロングのおじさんとか、私の想像力を遥かに超えたところの人々が続々と目の前に現れてくる。ネット上より面白いなって。バーチャルになった時の多様性や驚きはどう変化するのかなって考えます。

かずお:2050年の東京は温暖化が進み、海には大型海洋生物や海獣が生息するくらい暖かくなり、多くの人々は海上で暮らしていると思うので、ぜひこの「君か君か」を見ていただければと思います。

──ありがとうございました。キャラクターデザインの開発について語っていただいた”【前編】「SONY PARK – 君か君か」。白抜きのキャラクターデザイン編”や、本作のモーショングラフィックスのメイキングが掲載されている大橋監督の公式サイトも、併せてお楽しみください。

PROFILE

オーディオビジュアル、言葉、文字、図形譜をテーマにCGの有限性・限界線を意識したアニメーション表現の研究と作品発表をする。作品の多くは国内外のデザインカルチャーのマガジンや映像祭で上映・掲載され評価を受ける。近作に、花譜 「戸惑いテレパシー(柊キライRemix)」MV演出、長谷川白紙のライブVJ、DAOKO「ぼく」MV演出など。

グラフィックデザインを軸に色々制作。京都の自室から制作物をアップロードし続けている。座右の銘「公私混同」。

多摩美術大学情報デザイン学科、東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻卒業。柔らかい描線で描かれたキャラクターによる手描きアニメーションを制作している。2018年よりフリーランス。日本アニメーション協会会員。